Caterina_Hayes

New member

- Registrado

- 27 Sep 2024

- Mensajes

- 56

La mente no es física, ni química, ni siquiera es electricidad. Todo eso son representaciones. La mente es un montón de pensamientos. Pueden ser químicos o físicos, como alquímicos o astrológicos. La mente es simplemente un agregado de pensamientos, del tipo que sean. O de sensaciones, si se quiere. Esa fue la gran intuición de David Hume. El escocés busca la mente y no la encuentra. Sólo encuentra una sensación, un recuerdo, una emoción, una imagen que por asociación lleva a otras. La mente es una máquina de producir pensamientos. Dicho en términos budistas, la mente transforma de forma automática impresiones en inclinaciones. De ahí que sea ella la que dirige el cuerpo, la que lo mueve, dinamiza o estresa, la que lo tensa o relaja. Lo que hacemos con la mente (imaginar, pensar, especular), puede cambiar esa representación que llamamos “estructura cerebral”. La mente puede hacer enfermar al cuerpo, también puede sanarlo. De ahí que la tradición del yoga aspire a ralentizar la mente, que es la causa de la mayoría de nuestros males.

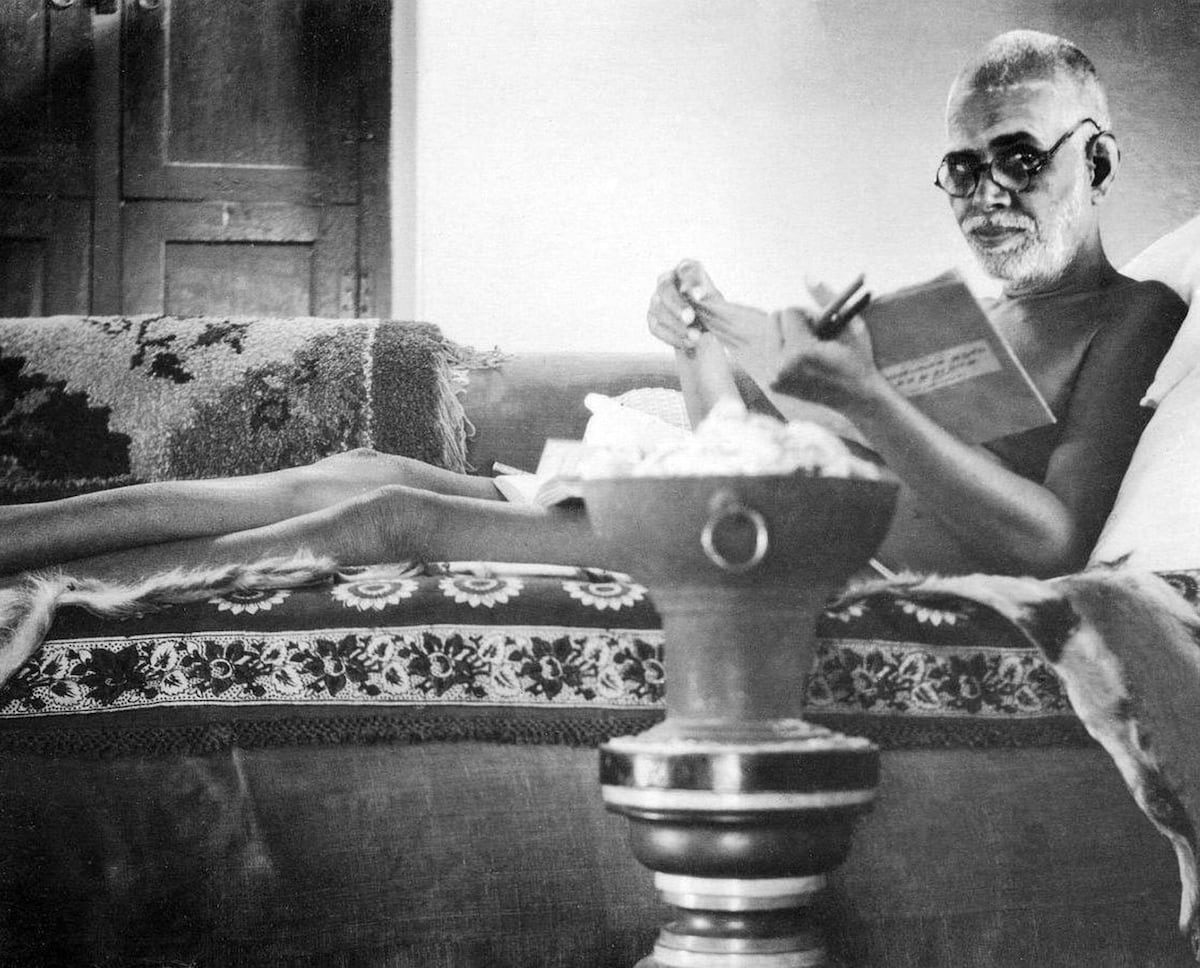

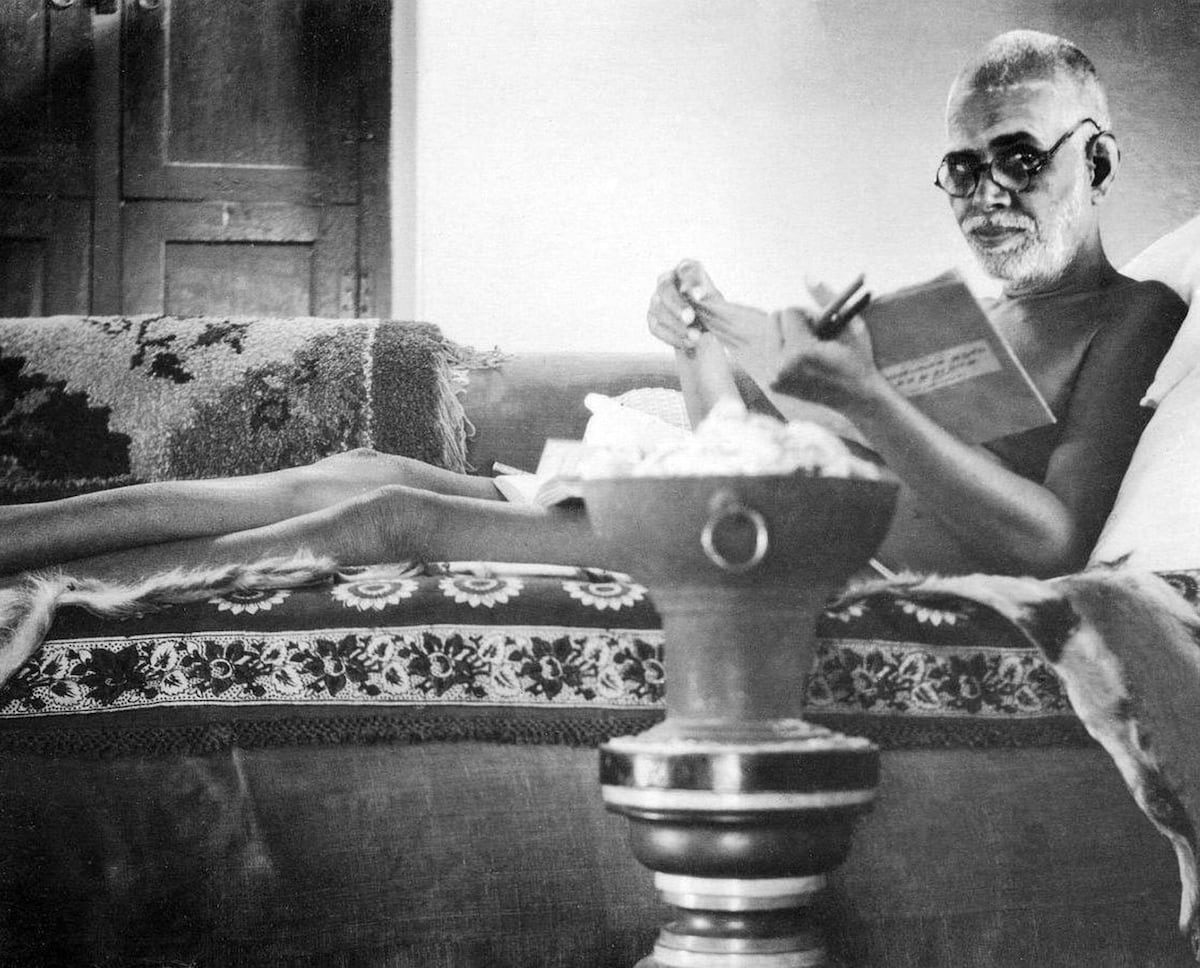

De todo ese conjunto de pensamientos y emociones que es la mente, hay un pensamiento especial, singular, que sirve de base o fundamento a todos los demás. Se trata del “pensamiento yo”, que nuestra civilización ha magnificado. Una sensación que todos tenemos, “yo”, “estos pensamientos me ocurren a mí”. Esa fue la gran intuición de un sabio tamil del pasado siglo y el fundamento de su estrategia para escapar de los enredos que crea la mente. Un método denominado “indagación del yo”. Ramana Maharshi (1879-1950) fundó un ashram a los pies de una montaña sagrada, Arunachala, cerca de Tiruvanamalai. Los visitantes quedaban conmovidos por el flujo de gracia que emanaba de su persona, una fuerza espontánea y transformadora que inundaba el espíritu de paz. El joven Ramana había tenido una poderosa revelación a los 17 años. Estaba sentado tranquilamente en el piso de arriba de la casa de su tío en Madurai, cuando constató el hecho ineludible de que iba a morir. Le invadió un miedo terrible, pero tuvo el valor de imaginar y representar su propia muerte. Puso su cuerpo rígido. Imaginó que lo llevaban al crematorio mientras se preguntaba: ¿quién muere cuando este cuerpo muere?, ¿soy yo este cuerpo? En ese momento ocurrió el hecho extraordinario. Su mente se estableció en el Sí mismo (que la tradición védica llama ātman) y, desde entonces, se dedicó a la enseñanza y la vida contemplativa. No hubo maestros ni lecturas o estudios previos, tampoco prácticas ascéticas, ejercicios respiratorios o mantras. El samādhi se produjo de forma espontánea. Advirtió que no era algo que había que conseguir, sino algo que ya tenemos, pero que mantenemos oculto. Poco después de esa epifanía intentó seguir con su vida de estudiante, pero no era posible. Se fugó de casa y se dirigió a la colina de Arunachala. Sintió el silencio y el aliento impasible que emanaba de la montaña. Ya no se separó de ella hasta la muerte. La colina, que parece convexa, es cóncava. Un hueco, como la caverna del corazón, atravesado por cavidades y corrientes de luz. Se establece en la gruta de Virupakṣa. Hasta 1912, pasa gran parte del día en estado de trance, absorto en el Sí mismo. Algunos devotos espontáneos lo alimentan. Su madre lo encuentra y lo cuida. Se establecen en Skandhasraman (1916-1922) y, cuando ella muere, los discípulos erigen una ermita en torno a su tumba. Desde entonces abraza la vida de maestro espiritual, responde a las preguntas de los devotos, lee y compone cantos y poemas devocionales en lengua tamil, y da muestras de un excelente sentido del humor en las conversaciones que registran sus discípulos. Aunque el ashram recibe donaciones que facilitan su ampliación, Ramana no acepta otro presente que no sea comida. Los devotos afluyen para recibir darshan (la paz asociada a la contemplación de un santo). En cierta ocasión comenta: “Todavía sigo rodeado de gente. Mis intentos de liberación han sido un fracaso” (risas).

Aunque carece de formación académica, Ramana es el más filosófico de los sabios hindúes del pasado siglo. No ha leído libros de filosofía, al menos tal y como nosotros los entendemos. Se podría decir que es un sabio fenomenológico, que llegó a adonde no llegó Husserl. La filosofía occidental moderna se ha centrado en el yo pensante y no ha sabido diferenciarlo del yo cognoscente. La gran aportación india al pensamiento universal es la distinción entre mente y conciencia. Y la prioridad ontológica de la conciencia sobre la mente, y de la mente sobre el cuerpo. Decir que el cerebro produce la mente es ya un pensamiento, o una representación, como diría Schopenhauer. Decir que la conciencia es un epifenómeno del cerebro, como sostienen las corrientes dominantes de las neurociencias, es no entender el término epifenómeno. Un epifenómeno es un fenómeno de un fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? Un fenómeno es aquello que se aparece a la conciencia. Es decir, el término fenómeno forma parte de una polaridad y no puede entenderse sin una conciencia que lo advierte o experimenta. Son términos correlativos, como expansión y contracción, grande o pequeño. Así como no puede hablarse del perímetro de una circunferencia sin tener en cuenta el radio (está implícito en él), no puede hablarse de fenómenos sin hablar de conciencia. La solución moderna al problema de la conciencia es un mero artificio verbal. Una retórica que revela una profunda ignorancia filosófica. Que los neurocientíficos no hayan leído o entendido a Kant me parece normal, y también lo es que las neurociencias prescindan de la filosofía en sus investigaciones, pero si lo hacen, deberían evitar el uso de este tipo de conceptos.

Un epifenómeno no es más que un derivado o precipitado de otro fenómeno. La mente sería ese fenómeno que lo decanta y, bajo él, estaría la realidad de la sustancia cerebral. El problema aquí es que estamos hablando de la conciencia. ¿Cómo un fenómeno podría ser consciente de otro fenómeno, y encima de menor rango? La definición misma de fenómeno lo impide. El diccionario lo aclara: “Un fenómeno es la manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como su objeto de percepción”. Si queremos dar sentido al asunto, debemos distinguir la naturaleza del fenómeno de la naturaleza de la conciencia. Sin esa distinción no podemos entender ni la una ni la otra. Los fenómenos son una cosa, la conciencia otra. Y para que haya un fenómeno, debe haber una conciencia donde aparezca. No puede haber fenómeno sin conciencia. El fenómeno, por definición, no es algo autónomo. Decir que todo son fenómenos y que no hay nada más que fenómenos es un contrasentido. ¿Fenómenos para quién?

La filosofía occidental moderna descubre con Descartes que es el sujeto el que sirve de base a la representación o vivencia intencional. Pero llega a ese mismo sujeto desde la propia representación. De modo que queda encerrada en el círculo vicioso de lo mental. La mente se explica por la mente. Dos cosas (sujeto y representación) se explican una por la otra, recíprocamente, y ambas quedan sin explicación. Para escapar de esa circularidad, de ese samsara filosófico, el pensamiento indio propone distinguir mente de conciencia. El sujeto mental es un yo, pero por debajo de ese yo, hay otro, más fundamental e independiente, que hace posible el yo mental. Ese otro yo es conciencia pura y, paradójicamente, no es un yo. Es el Uno, que no es un número, sino aquello que hace posible todos los números, toda la diversidad mental, temperamental y material de eso que llamamos universo.

Esa conciencia fundamental carece de forma y no puede ser descrita mediante la actividad mental, intelectual o simbólica. De hecho, la propia mente es un obstáculo para percibirla. Para poder intuirla, lo primero es distinguir pensar de conocer. Distinguir al sujeto pensante del sujeto cognoscente. Todo lo que la filosofía occidental puede decir del sujeto pensante es ya algo pensado. De ahí que la mente necesite como fundamento algo que no sea mente. Y ese algo, al no poder ser observado directamente por la mente, tiene que ser experimentado (anubhāva). Esa es la palabra clave de la solución india. La filosofía no es teoría o sistema, la filosofía es experiencia. Y, si no lo es, poca será su utilidad o fuerza liberadora.

La conciencia no puede ser pensada, ha de ser vivida. No podemos aproximarnos a la conciencia desde el pensamiento, que es su efecto y la encubre. No sirven aquí las inferencias. Cualquier tipo de representación que hagamos de ella constituye un producto más de la mente, un conocimiento mediato. Esas dificultades no significan que no exista la conciencia o que no pueda ser experimentada. De hecho, la conciencia es lo más real que existe, lo único que conocemos de un modo directo e inmediato. Es así como el pensamiento hindú soluciona el problema mente-cuerpo. Estableciendo tres niveles ontológicos (que forman una unidad y se despliegan en continuidad): conciencia-mente-materia.

Hablar de ese otro yo que conoce, que no es un yo mental, es ya dejarse enredar por el mundo conceptual, por el mundo de las palabras y los símbolos. Pero si tenemos siempre presente que el mapa no es el territorio, puede ser de utilidad una breve descripción. La diferencia conceptual entre mente y conciencia puede ayudar a suscitar una distinción experiencial. La meditación busca precisamente eso, el contacto con una conciencia despojada de las formas mentales que habitualmente la encubren. Se trata de “aislar” la conciencia. Los métodos son múltiples y pueden agruparse en cuatro. (1) La vía devocional. La más sencilla y frecuentada. La entrega sincera y absoluta a lo divino que conduce al desmantelamiento del yo pensante y activo. Es la vía que han seguido los grandes místicos de todas las épocas. (2) La vía de la acción. Actuar en el mundo, pero desprendiéndose de los frutos de la acción, sin atribuirse uno mismo lo que hace. Una vía descrita en la Bhagavadgītā. (3) La vía del yoga, el óctuple sendero expuesto en los Yogasūtra de Patañjali. (4) La vía del conocimiento (jñāna), que consiste en deconstruir la mente con la propia mente. Es decir, entender la mente tal cual es sin quedar atrapado por sus hechizos e ilusiones. Intuir la realidad condicionada y vacía de la mente, observarla desde el yo cognoscente (ātman). Esta última vía, denominada “indagación del ātman” (ātma-vicāra) por Ramana Mahashri, es la que trataremos de describir.

Lo primero es entender que conciencia y mente no son dos realidades distintas. Hay una única realidad, un continuo conciencia-mente-cuerpo. La conciencia pura no está dividida. Pero, cuando la conciencia imagina objetos deseables y corre tras ellos, entonces la llamamos mente. Ya no es conciencia pura sino conciencia fenoménica. De ahí que, para comprender lo que se propone aquí, resulte útil distinguir la conciencia de la mente. Cualquiera que conozca la tradición fenomenológica observará que estos empeños tienen una larga tradición en Europa. La filosofía moderna ha sido también una indagación del yo. Desde Descartes, tanto Hume como Kant, Schopenhauer, Fichte o Husserl, se han planteado quién es ese yo que experimenta el mundo, los placeres y las desdichas, las esperanzas y los miedos. Todos ellos han reconocido de algún modo que la manifestación fenoménica tiene por base un yo pensante. La solución que propone Ramana es que, si se aísla ese yo, si se le deja sin atributos, es decir, yo no soy esto o aquello, yo simplemente soy, entonces ese yo se esfuma y su lugar lo ocupa el Sí mismo, que es el otro yo que lo sostiene. Entonces, la manifestación fenoménica del mundo desaparece.

¿Quién soy yo? Esa es la primera pregunta. La primera respuesta, la más evidente, la del sentido común moderno, es “yo soy el cuerpo”. Pero si observamos detenidamente nuestro propio cuerpo, nuestras manos y brazos, nuestro rostro en el espejo, advertimos que el cuerpo, como el paisaje, es parte del mundo fenoménico que experimenta el yo. De hecho, podemos visualizar nuestro cuerpo como si estuviéramos fuera de él, o abandonarlo en sueños, trances y desmayos, en experiencias meditativas y psicodélicas. En todas esas experiencias se tiene la sensación de que hay algo que ve el cuerpo desde fuera. Algo que no es el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo y la mente son un continuo. Al menos, así lo considera gran parte de la filosofía india. La mente es materia sutil, pero materia al fin y al cabo. Esto quiere decir que, si podemos desidentificarnos del cuerpo (que es lo que hacemos en el ensueño, que podemos tener el cuerpo de un ave o de un pez), también podemos desidentificarnos respecto la mente (que es lo que hacemos en el sueño profundo, donde la mente y sus inclinaciones desaparecen). Ese yo que observa no sería un yo mental, que es el que corre tras lo deseado y huye de lo repugnante. Es otro yo, que la tradición llama Sí mismo (ātman).

Hay entonces aquí dos yoes superpuestos. Una forma de distinguirlos es decir que hay un yo pensante, mental, inquieto (“la loca de la casa” que decía Teresa de Ávila), y un yo “cognoscente”, que observa desde la trastienda todo lo que le ocurre a ese yo pensante y que es al que recurrimos cuando meditamos. Pero insisto, ese yo cognoscente y ese yo pensante existen en continuidad. La solución india lo que va a proponer es que el yo pensante, agotando de tanto ir y venir tras los placeres, la propiedad o el reconocimiento, huyendo del sufrimiento y la miseria, detenga su frenética actividad y se disuelva en el yo cognoscente, que, desde la perspectiva hindú, se encuentra en perfecto reposo, en una paz dichosa y duradera.

El poder de la manifestación es el poder de la ilusión. Ilusión en los dos sentidos, en el de falta de realidad y en el de entusiasmo. Lo que se manifiesta no es completamente real pero ilusiona, despierta nuestro entusiasmo. Un texto medieval recurre a la metáfora del viento, que es capaz de avivar el fuego (de la mente) pero también de apagarlo. El viento y el fuego existen en continuidad, como lo hacen la conciencia y la mente, o el conocimiento y en pensamiento, siendo posible que el segundo se vuelva sobre el primero y se sumerja en él. De hecho, si no existieran en continuidad, si hubiera algún tipo de dualismo, esto no sería factible y la solución india no sería una solución. ¿Qué la confirma entonces? La experiencia de los sabios, y algunos vislumbres de la experiencia propia.

La mente es hija del olvido. Olvida su fuente, la conciencia pura, y se deja distraer por su propio poder creativo: el mundo manifiesto. Es entonces cuando lo ilusionante se aparece como real. Y uno se dice a sí mismo: “yo soy este cuerpo y esta mente”, “tengo mis manías”, “estos bienes son míos”, “estas facultades son mías”, “estas ideas se me ocurren a mí”, “estos deseos son míos, también estas repugnancias”. Con todos estos materiales, el pensamiento-yo va construyendo el ego, de ahí que se le llame el hacedor del ego: ahaṃ-kāra. La mente forja la ilusión fenoménica a partir de la ilusión del yo. Pero se trata de un simple pensamiento (falto de autonomía), igual de ilusorio que todos los demás. Es como un hijo que se cree independiente y vive en el lujoso apartamento que paga su padre. Esa es la mente: inquieta, olvidadiza, desagradecida. Incapaz de reconocer que toda su ingeniosidad, toda su maravillosa creatividad, es posible gracias a una luz prestada. Una luz que ella, la mente, refleja. Es como si el artista que atribuye sus creaciones a su ego, no a la fuerza creativa que lo atraviesa (las Musas, que decía Homero). Lo que en otro lugar he llamado la “meditación soleada” es precisamente eso, saberse atravesado por fuerzas creativas y no apropiárselas, participar de ellas reconociendo su origen.

La inercia mental es precisamente atribuir realidad a una pseudorrealidad. Aceptar unas cosas y rechazar otras. De ese modo la mente crea su propio mundo y lo proyecta. Vemos el mundo no como es, sino como somos. La mente es samsara. Y, al mismo tiempo, la mente es la llave de la liberación. Sólo la mente puede desmontar la ilusión que ella misma crea, y en eso consiste la solución india. Los símiles de la literatura son ilustrativos: es como presionar una mano con la otra mano, morder los dientes con los dientes, retorcer las piernas con las piernas.

Desde las upaniṣad se enseña en la India que quien conquista los tres mundos, pero no conquista su mente, no ha conquistado nada. Sin esa conquista todo es vanidad y necedad. Los medios para hacerlo son la compañía de los sabios, el control de la respiración y la indagación del yo. Cuando la mente se mira en el espejo del saberse ser, cuando se vuelve sobre sí misma, tiene la posibilidad de regresar a su fuente. Y entonces ocurre algo parecido a lo que ocurre durante el sueño profundo, cuando la conciencia está presente sin que haya mente. Los sabios aseguran que entonces se experimenta la conciencia pura y una corriente de dicha que atraviesa el universo. Nada iguala ese gozo. Los llamados renunciantes son los más ambiciosos. Renuncian a simples juguetitos y honores, mientras aspiran al bien supremo: la dicha y la paz.

El filósofo no puede conformarse con la idea de que el yo es el cuerpo. El materialismo es demasiado ingenuo e inconsistente. Kant lo advirtió, pero no es necesario recurrir aquí al idealismo trascendental. La identificación del yo con el cuerpo se produce cuando la persona se compara con los demás objetos del mundo. El realismo tradicional considera que el mundo fenoménico es lo único real. Pero la materia no es una cosa en sí, sino la experiencia mental de un sujeto. De hecho, el fenómeno sólo puede ser real para la mente, para el yo pensante, por lo que no se puede luego definir esa mente con los atributos fenoménicos de la propia mente, como hacen las neurociencias actuales o el realismo ontológico tradicional. Esa circularidad es la que advirtió Kant y que previamente reconocieron filósofos de la percepción como Berkeley o Hume. Si la mente proyecta-contempla la realidad fenoménica, no podemos luego incluirla en el mundo fenoménico como un objeto más. Si la mente, por así decirlo, “hace al objeto”, no podemos tratarla como un objeto más. Los idealismos tradicionales tampoco resuelven la cuestión. Hacen de la mente una “cosa en sí”. Para evitarlo, Kant deja a la mente en una tierra de nadie, que denomina “trascendental”. La solución india sigue otros derroteros. La mente es el nudo que ata el Sí mismo (ātman) con el mundo fenoménico. Y todos los problemas surgen de identificar el yo pensante con el yo cognoscente, de unificar mente y conocimiento.

De la falsa identificación del yo con el cuerpo surge la angustia existencial. La vida se convierte entonces en un paseo por el corredor de la muerte. El deseo de sobrevivir y perseverar en el ser, multiplica la búsqueda de distracciones para olvidar el insoportable final. Y, a pesar de que vemos a nuestro alrededor que todo muere, algo en nosotros nos hace sospechar que somos inmortales. Esa es la magia de la condición humana: nunca acaba de aceptar la contradicción entre la eternidad del yo y la fugacidad del cuerpo. En este punto las religiones tradicionales vienen al rescate. El cuerpo no se conserva, lo que se conserva es el “alma”. A la luz de estas consideraciones, un modo ingenuo de salvar esa identidad que tanto tememos perder, la devoción recurre a la entrega amorosa del yo pensante al ser supremo. Pero hay otra vía, la vía del conocimiento (jñāna-marga): ¿quién soy yo? Ambos caminos conducen al mismo fin. La elección dependerá del temperamento y las inclinaciones de cada cual. Descartada la identificación del yo con el cuerpo, el paso siguiente, el idealista, es identificar el yo con la mente. Este obstáculo es más difícil de superar. Conforme se avanza en la introspección, la mente aparece como el último objeto pensable. La cuestión es si resulta posible observar la mente desde fuera. Si lo es, ¿quién la observa? ¿Quién es ese otro yo que observa la mente? Indagar en la naturaleza de ese yo es lo que propone Ramana Maharshi.

Si el cerebro fuera el fundamento de la mente, y la mente el fundamento de la conciencia, como pretende el materialismo neurocientífico, ¿cómo podría la mente ser objeto de esa misma conciencia? La experiencia misma de observar la propia mente, de ver lo que hace, de ver cómo asocia una cosa con otra, como se ramifica en sus pesquisas, desmiente la posibilidad misma de que la conciencia sea una creación de la mente. En este sentido, tres mil años de prácticas meditativas budistas, hindúes o jainas, desmienten el paradigma moderno sobre las relaciones entre cerebro, mente y conciencia. La mente puede ser observada, puede hacerse objetiva (verla desde fuera, como hacemos con los objetos físicos). Para la India, la mente es en cierto sentido automática e inconsciente. Transforma continuamente impresiones en inclinaciones. Es deseante por naturaleza, va tras ciertos objetos, huye de otros. La mente es simplemente eso, un conjunto de inclinaciones (vāsana) hijas de impresiones (saṃskāra) sensibles o intelectuales previas. La experiencia misma del vivir, el modo de vida, nos inclina hacia ciertas cosas y nos aleja de otras. El yoga nos dice que esa agitación continua que es la vida metal, esa marcha incesante, puede ralentizarse y aquietarse mediante la oración y la respiración. Pero nos dice algo más, también puede contemplarse, observarse desde fuera. Esa observación es lo que Ramana llama vicāra, una indagación del yo más allá de lo mental. La mente en sí misma no es pensable pero sí observable. Podemos verla actuar. Como el antropólogo a su tribu. De hecho, podemos observarla como si no fuera nuestra. En ese “como sí” se cifran muchas de las técnicas de meditación indias.

La mente es una gran creadora de fenómenos, pero ella es un fenómeno más, un fenómeno de primer orden, si se quiere. Esa es la solución india. ¿Para quién? Para la conciencia. La energía del mecanismo de la mente es luz, buddhi, una especie de luz mundana (se llama también intelecto, pero creo que esa denominación confunde). Buddhi es algo así como el noûs del que hablaba Anaxágoras y que Aristóteles consideraba lo único eterno del alma. Es el elemento mundano más próximo a la conciencia original y donde mejor se refleja su luz. Carece de luz propia, como la luna, y todo su brillo es un reflejo. A la luz de la luna se pueden ver muchas cosas, mientras que el sol puede ser cegador. De esa luz se nutre el “pensamiento yo” que va a constituir la base de nuestra identidad. Ese constructor del yo se encuentra en la base de la experiencia mental y es el que la hace posible.

La mente tiene una faceta sensible y otra inteligible. La mente proyecta el espacio. Y el yo cognoscente se ubica en él para experimentar el mundo desde dentro. Ese es el juego cósmico. Pero ese yo cognoscente no pretende conocer los fenómenos, lo que quiere es conocerse a sí mismo. O mejor, a lo que juega es a conocerse. El cosmos es más un juego que un afán voluntarioso. Schopenhauer se equivocaba. Un juego que puede tener consecuencias trágicas. El yo cognoscente sólo puede sentirse yo objetivo cuando la mente proyecta un espacio donde alojarlo. Ninguna geometría puede explicar esto, pues la geometría, como el espacio, es una creación mental. El ātman (yo cognoscente) está en todas las cosas y todas las cosas están en el ātman. El espacio no es algo que exista independientemente de los cuerpos (de mi cuerpo) ni de otros objetos del mundo. Leibniz supo ver esto. El espacio no es ese gran vacío homogéneo que imaginó Newton y que luego Kant transformó en algo real y necesario. El espacio no es una forma a priori de la mente sensible. El yo pensante puede proyectar diferentes tipos de espacio, durante el ensueño lo hace, también cuando cerramos los ojos e imaginamos. La teoría general de la relatividad confirma esta sospecha. El espacio depende de la situación del observador, de su contingencia. Durante el sueño profundo somos capaces de suprimir completamente el espacio. Si el espacio fuera algo real y necesario (como pretendía el idealismo trascendental) no podría surgir o desaparecer a voluntad del yo pensante, que lo pone y lo quita en diferentes momentos del día. El espacio no es un universal, es una función del yo pensante, no una forma a priori (universal y necesaria) de la mente, como creía Kant.

Con el tiempo, que es la forma de los objetos internos e ideales, todo esto se ve más claro. Bergson habló de duración en lugar de tiempo. Pues la duración se remite a un yo pensante, que hace imposible que el tiempo sea algo objetivo. El tiempo objetivo no existe, es una creación de la imaginación científica de Newton. Una creación muy práctica, por otro lado. Los relojes no miden un tiempo objetivo, miden a otros relojes.

Mientras que el yo pensante es temporal y se desenvuelve en el tiempo, el yo cognoscente (ātman) es intemporal. Y para sentirse como pasado o futuro se sumerge en el tiempo, se baña en las aguas del tiempo, y se olvida de su naturaleza intemporal, de su eterno ahora. Ese es también el juego cósmico. Para contar hay que olvidarse de la unidad, fragmentar la realidad, reducirla a partes. La aritmética, el registro del tiempo, es posible si olvidamos la unidad. El tiempo tampoco puede ser una forma a priori universal, pues entonces no podríamos contraerlo, como hacemos en sueños, hacerlo desaparecer, como ocurre en el sueño profundo, o ver cómo se expande o contrae según el sistema de referencia, como ocurre en la física relativista. Si el tiempo fuera homogéneo y universal, el viaje de ida no se nos haría más largo que el de vuelta. No podríamos experimentar sus contracciones o dilataciones cuando escuchamos música o fumamos hachís. No hay un mismo tiempo para todos. La intensidad con la que vivió Mozart no puede compararse a la intensidad con la que vive el funcionario su jornada. En “El milagro secreto” Borges ha refutado convincentemente el tiempo homogéneo. Cualquier psiconauta sabe que el tiempo es moldeable como la arcilla. El tiempo es el modo que tiene el yo cognoscente (intemporal y eterno) de sentirse individual y sucesivo y experimentar el universo. Desde este modelo, las Ideas platónicas no estarían fuera del tiempo, dado que el tiempo es una proyección del yo pensante, sino únicamente fuera del tiempo histórico y de la vigilia. Identificar el Ser con el tiempo fue el gran desliz de Heidegger. Luego lo advirtió, por eso nunca escribió la segunda parte de su gran obra. El yo pensante concibe sus representaciones como una sucesión en el tiempo, mientras que el espacio le permite asegurar la existencia de una realidad exterior.

El automatismo de la mente es muy antiguo. Su inercia poderosa. Desactivarlo es casi una quimera. Eso es lo que propone Ramana Mahashri. El yo pensante se desenvuelve en el espacio tiempo, sujeto a la contingencia de los objetos del mundo fenoménico. La experiencia habitual de la mente consiste en ir construyendo representaciones del mundo: individuo, naturaleza, Dios. Los tres son creaciones de la mente. Los tres están sometidos a la contingencia y la condicionalidad. Mientras tanto, detrás del yo pensante, hay un yo cognoscente, que, por muchos que sean los infortunios, por mucha que sea la presión de las circunstancias, se sabe libre. Y el yo pensante, que es un yo pensado, un producto de la mente, condicionado y limitado por las leyes del espacio, el tiempo y la causalidad, se cree sujeto de sus acciones, ignora que esas acciones son para otro, para el yo cognoscente, que paradójicamente no hace nada y no está sometido a ley alguna. Las llamadas leyes de la naturaleza son un producto más de esa productora incansable de representaciones que es la mente. En este sentido, mente cósmica, Naturaleza o Dios, son puras formas mentales.

La moral queda aquí desterrada como una representación más, de cierta utilidad, eso sí, como útiles son las indicaciones que mediante palabras señalan el camino. El Sí mismo sólo es. No puede querer nada, no puede ser “voluntad”, pues no hay nada fuera de él, nada que pueda ser querido por él. La voluntad, el mismo querer y desear, viene de la confusión entre el yo pensante con el yo cognoscente. De este modo la solución india supera la contradicción entre destino y libertad. El determinismo sólo es para el yo pensante, no para el yo cognoscente, que es eternamente libre. Discernir ambos es el primer paso. Un paso intelectual. Una condición necesaria, no suficiente. El segundo, más difícil, es disolver la mente en su fuente y experimentar una conciencia pura y dichosa. Dicen lo sabios que es posible. ¿Habremos de seguir su ejemplo?

Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

elpais.com

elpais.com

De todo ese conjunto de pensamientos y emociones que es la mente, hay un pensamiento especial, singular, que sirve de base o fundamento a todos los demás. Se trata del “pensamiento yo”, que nuestra civilización ha magnificado. Una sensación que todos tenemos, “yo”, “estos pensamientos me ocurren a mí”. Esa fue la gran intuición de un sabio tamil del pasado siglo y el fundamento de su estrategia para escapar de los enredos que crea la mente. Un método denominado “indagación del yo”. Ramana Maharshi (1879-1950) fundó un ashram a los pies de una montaña sagrada, Arunachala, cerca de Tiruvanamalai. Los visitantes quedaban conmovidos por el flujo de gracia que emanaba de su persona, una fuerza espontánea y transformadora que inundaba el espíritu de paz. El joven Ramana había tenido una poderosa revelación a los 17 años. Estaba sentado tranquilamente en el piso de arriba de la casa de su tío en Madurai, cuando constató el hecho ineludible de que iba a morir. Le invadió un miedo terrible, pero tuvo el valor de imaginar y representar su propia muerte. Puso su cuerpo rígido. Imaginó que lo llevaban al crematorio mientras se preguntaba: ¿quién muere cuando este cuerpo muere?, ¿soy yo este cuerpo? En ese momento ocurrió el hecho extraordinario. Su mente se estableció en el Sí mismo (que la tradición védica llama ātman) y, desde entonces, se dedicó a la enseñanza y la vida contemplativa. No hubo maestros ni lecturas o estudios previos, tampoco prácticas ascéticas, ejercicios respiratorios o mantras. El samādhi se produjo de forma espontánea. Advirtió que no era algo que había que conseguir, sino algo que ya tenemos, pero que mantenemos oculto. Poco después de esa epifanía intentó seguir con su vida de estudiante, pero no era posible. Se fugó de casa y se dirigió a la colina de Arunachala. Sintió el silencio y el aliento impasible que emanaba de la montaña. Ya no se separó de ella hasta la muerte. La colina, que parece convexa, es cóncava. Un hueco, como la caverna del corazón, atravesado por cavidades y corrientes de luz. Se establece en la gruta de Virupakṣa. Hasta 1912, pasa gran parte del día en estado de trance, absorto en el Sí mismo. Algunos devotos espontáneos lo alimentan. Su madre lo encuentra y lo cuida. Se establecen en Skandhasraman (1916-1922) y, cuando ella muere, los discípulos erigen una ermita en torno a su tumba. Desde entonces abraza la vida de maestro espiritual, responde a las preguntas de los devotos, lee y compone cantos y poemas devocionales en lengua tamil, y da muestras de un excelente sentido del humor en las conversaciones que registran sus discípulos. Aunque el ashram recibe donaciones que facilitan su ampliación, Ramana no acepta otro presente que no sea comida. Los devotos afluyen para recibir darshan (la paz asociada a la contemplación de un santo). En cierta ocasión comenta: “Todavía sigo rodeado de gente. Mis intentos de liberación han sido un fracaso” (risas).

Aunque carece de formación académica, Ramana es el más filosófico de los sabios hindúes del pasado siglo. No ha leído libros de filosofía, al menos tal y como nosotros los entendemos. Se podría decir que es un sabio fenomenológico, que llegó a adonde no llegó Husserl. La filosofía occidental moderna se ha centrado en el yo pensante y no ha sabido diferenciarlo del yo cognoscente. La gran aportación india al pensamiento universal es la distinción entre mente y conciencia. Y la prioridad ontológica de la conciencia sobre la mente, y de la mente sobre el cuerpo. Decir que el cerebro produce la mente es ya un pensamiento, o una representación, como diría Schopenhauer. Decir que la conciencia es un epifenómeno del cerebro, como sostienen las corrientes dominantes de las neurociencias, es no entender el término epifenómeno. Un epifenómeno es un fenómeno de un fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? Un fenómeno es aquello que se aparece a la conciencia. Es decir, el término fenómeno forma parte de una polaridad y no puede entenderse sin una conciencia que lo advierte o experimenta. Son términos correlativos, como expansión y contracción, grande o pequeño. Así como no puede hablarse del perímetro de una circunferencia sin tener en cuenta el radio (está implícito en él), no puede hablarse de fenómenos sin hablar de conciencia. La solución moderna al problema de la conciencia es un mero artificio verbal. Una retórica que revela una profunda ignorancia filosófica. Que los neurocientíficos no hayan leído o entendido a Kant me parece normal, y también lo es que las neurociencias prescindan de la filosofía en sus investigaciones, pero si lo hacen, deberían evitar el uso de este tipo de conceptos.

Un epifenómeno no es más que un derivado o precipitado de otro fenómeno. La mente sería ese fenómeno que lo decanta y, bajo él, estaría la realidad de la sustancia cerebral. El problema aquí es que estamos hablando de la conciencia. ¿Cómo un fenómeno podría ser consciente de otro fenómeno, y encima de menor rango? La definición misma de fenómeno lo impide. El diccionario lo aclara: “Un fenómeno es la manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como su objeto de percepción”. Si queremos dar sentido al asunto, debemos distinguir la naturaleza del fenómeno de la naturaleza de la conciencia. Sin esa distinción no podemos entender ni la una ni la otra. Los fenómenos son una cosa, la conciencia otra. Y para que haya un fenómeno, debe haber una conciencia donde aparezca. No puede haber fenómeno sin conciencia. El fenómeno, por definición, no es algo autónomo. Decir que todo son fenómenos y que no hay nada más que fenómenos es un contrasentido. ¿Fenómenos para quién?

La filosofía occidental moderna descubre con Descartes que es el sujeto el que sirve de base a la representación o vivencia intencional. Pero llega a ese mismo sujeto desde la propia representación. De modo que queda encerrada en el círculo vicioso de lo mental. La mente se explica por la mente. Dos cosas (sujeto y representación) se explican una por la otra, recíprocamente, y ambas quedan sin explicación. Para escapar de esa circularidad, de ese samsara filosófico, el pensamiento indio propone distinguir mente de conciencia. El sujeto mental es un yo, pero por debajo de ese yo, hay otro, más fundamental e independiente, que hace posible el yo mental. Ese otro yo es conciencia pura y, paradójicamente, no es un yo. Es el Uno, que no es un número, sino aquello que hace posible todos los números, toda la diversidad mental, temperamental y material de eso que llamamos universo.

Esa conciencia fundamental carece de forma y no puede ser descrita mediante la actividad mental, intelectual o simbólica. De hecho, la propia mente es un obstáculo para percibirla. Para poder intuirla, lo primero es distinguir pensar de conocer. Distinguir al sujeto pensante del sujeto cognoscente. Todo lo que la filosofía occidental puede decir del sujeto pensante es ya algo pensado. De ahí que la mente necesite como fundamento algo que no sea mente. Y ese algo, al no poder ser observado directamente por la mente, tiene que ser experimentado (anubhāva). Esa es la palabra clave de la solución india. La filosofía no es teoría o sistema, la filosofía es experiencia. Y, si no lo es, poca será su utilidad o fuerza liberadora.

La conciencia no puede ser pensada, ha de ser vivida. No podemos aproximarnos a la conciencia desde el pensamiento, que es su efecto y la encubre. No sirven aquí las inferencias. Cualquier tipo de representación que hagamos de ella constituye un producto más de la mente, un conocimiento mediato. Esas dificultades no significan que no exista la conciencia o que no pueda ser experimentada. De hecho, la conciencia es lo más real que existe, lo único que conocemos de un modo directo e inmediato. Es así como el pensamiento hindú soluciona el problema mente-cuerpo. Estableciendo tres niveles ontológicos (que forman una unidad y se despliegan en continuidad): conciencia-mente-materia.

Hablar de ese otro yo que conoce, que no es un yo mental, es ya dejarse enredar por el mundo conceptual, por el mundo de las palabras y los símbolos. Pero si tenemos siempre presente que el mapa no es el territorio, puede ser de utilidad una breve descripción. La diferencia conceptual entre mente y conciencia puede ayudar a suscitar una distinción experiencial. La meditación busca precisamente eso, el contacto con una conciencia despojada de las formas mentales que habitualmente la encubren. Se trata de “aislar” la conciencia. Los métodos son múltiples y pueden agruparse en cuatro. (1) La vía devocional. La más sencilla y frecuentada. La entrega sincera y absoluta a lo divino que conduce al desmantelamiento del yo pensante y activo. Es la vía que han seguido los grandes místicos de todas las épocas. (2) La vía de la acción. Actuar en el mundo, pero desprendiéndose de los frutos de la acción, sin atribuirse uno mismo lo que hace. Una vía descrita en la Bhagavadgītā. (3) La vía del yoga, el óctuple sendero expuesto en los Yogasūtra de Patañjali. (4) La vía del conocimiento (jñāna), que consiste en deconstruir la mente con la propia mente. Es decir, entender la mente tal cual es sin quedar atrapado por sus hechizos e ilusiones. Intuir la realidad condicionada y vacía de la mente, observarla desde el yo cognoscente (ātman). Esta última vía, denominada “indagación del ātman” (ātma-vicāra) por Ramana Mahashri, es la que trataremos de describir.

Conciencia y mente

Lo primero es entender que conciencia y mente no son dos realidades distintas. Hay una única realidad, un continuo conciencia-mente-cuerpo. La conciencia pura no está dividida. Pero, cuando la conciencia imagina objetos deseables y corre tras ellos, entonces la llamamos mente. Ya no es conciencia pura sino conciencia fenoménica. De ahí que, para comprender lo que se propone aquí, resulte útil distinguir la conciencia de la mente. Cualquiera que conozca la tradición fenomenológica observará que estos empeños tienen una larga tradición en Europa. La filosofía moderna ha sido también una indagación del yo. Desde Descartes, tanto Hume como Kant, Schopenhauer, Fichte o Husserl, se han planteado quién es ese yo que experimenta el mundo, los placeres y las desdichas, las esperanzas y los miedos. Todos ellos han reconocido de algún modo que la manifestación fenoménica tiene por base un yo pensante. La solución que propone Ramana es que, si se aísla ese yo, si se le deja sin atributos, es decir, yo no soy esto o aquello, yo simplemente soy, entonces ese yo se esfuma y su lugar lo ocupa el Sí mismo, que es el otro yo que lo sostiene. Entonces, la manifestación fenoménica del mundo desaparece.

¿Quién soy yo? Esa es la primera pregunta. La primera respuesta, la más evidente, la del sentido común moderno, es “yo soy el cuerpo”. Pero si observamos detenidamente nuestro propio cuerpo, nuestras manos y brazos, nuestro rostro en el espejo, advertimos que el cuerpo, como el paisaje, es parte del mundo fenoménico que experimenta el yo. De hecho, podemos visualizar nuestro cuerpo como si estuviéramos fuera de él, o abandonarlo en sueños, trances y desmayos, en experiencias meditativas y psicodélicas. En todas esas experiencias se tiene la sensación de que hay algo que ve el cuerpo desde fuera. Algo que no es el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo y la mente son un continuo. Al menos, así lo considera gran parte de la filosofía india. La mente es materia sutil, pero materia al fin y al cabo. Esto quiere decir que, si podemos desidentificarnos del cuerpo (que es lo que hacemos en el ensueño, que podemos tener el cuerpo de un ave o de un pez), también podemos desidentificarnos respecto la mente (que es lo que hacemos en el sueño profundo, donde la mente y sus inclinaciones desaparecen). Ese yo que observa no sería un yo mental, que es el que corre tras lo deseado y huye de lo repugnante. Es otro yo, que la tradición llama Sí mismo (ātman).

Hay entonces aquí dos yoes superpuestos. Una forma de distinguirlos es decir que hay un yo pensante, mental, inquieto (“la loca de la casa” que decía Teresa de Ávila), y un yo “cognoscente”, que observa desde la trastienda todo lo que le ocurre a ese yo pensante y que es al que recurrimos cuando meditamos. Pero insisto, ese yo cognoscente y ese yo pensante existen en continuidad. La solución india lo que va a proponer es que el yo pensante, agotando de tanto ir y venir tras los placeres, la propiedad o el reconocimiento, huyendo del sufrimiento y la miseria, detenga su frenética actividad y se disuelva en el yo cognoscente, que, desde la perspectiva hindú, se encuentra en perfecto reposo, en una paz dichosa y duradera.

La ilusión y el olvido

El poder de la manifestación es el poder de la ilusión. Ilusión en los dos sentidos, en el de falta de realidad y en el de entusiasmo. Lo que se manifiesta no es completamente real pero ilusiona, despierta nuestro entusiasmo. Un texto medieval recurre a la metáfora del viento, que es capaz de avivar el fuego (de la mente) pero también de apagarlo. El viento y el fuego existen en continuidad, como lo hacen la conciencia y la mente, o el conocimiento y en pensamiento, siendo posible que el segundo se vuelva sobre el primero y se sumerja en él. De hecho, si no existieran en continuidad, si hubiera algún tipo de dualismo, esto no sería factible y la solución india no sería una solución. ¿Qué la confirma entonces? La experiencia de los sabios, y algunos vislumbres de la experiencia propia.

La mente es hija del olvido. Olvida su fuente, la conciencia pura, y se deja distraer por su propio poder creativo: el mundo manifiesto. Es entonces cuando lo ilusionante se aparece como real. Y uno se dice a sí mismo: “yo soy este cuerpo y esta mente”, “tengo mis manías”, “estos bienes son míos”, “estas facultades son mías”, “estas ideas se me ocurren a mí”, “estos deseos son míos, también estas repugnancias”. Con todos estos materiales, el pensamiento-yo va construyendo el ego, de ahí que se le llame el hacedor del ego: ahaṃ-kāra. La mente forja la ilusión fenoménica a partir de la ilusión del yo. Pero se trata de un simple pensamiento (falto de autonomía), igual de ilusorio que todos los demás. Es como un hijo que se cree independiente y vive en el lujoso apartamento que paga su padre. Esa es la mente: inquieta, olvidadiza, desagradecida. Incapaz de reconocer que toda su ingeniosidad, toda su maravillosa creatividad, es posible gracias a una luz prestada. Una luz que ella, la mente, refleja. Es como si el artista que atribuye sus creaciones a su ego, no a la fuerza creativa que lo atraviesa (las Musas, que decía Homero). Lo que en otro lugar he llamado la “meditación soleada” es precisamente eso, saberse atravesado por fuerzas creativas y no apropiárselas, participar de ellas reconociendo su origen.

La inercia mental es precisamente atribuir realidad a una pseudorrealidad. Aceptar unas cosas y rechazar otras. De ese modo la mente crea su propio mundo y lo proyecta. Vemos el mundo no como es, sino como somos. La mente es samsara. Y, al mismo tiempo, la mente es la llave de la liberación. Sólo la mente puede desmontar la ilusión que ella misma crea, y en eso consiste la solución india. Los símiles de la literatura son ilustrativos: es como presionar una mano con la otra mano, morder los dientes con los dientes, retorcer las piernas con las piernas.

Desde las upaniṣad se enseña en la India que quien conquista los tres mundos, pero no conquista su mente, no ha conquistado nada. Sin esa conquista todo es vanidad y necedad. Los medios para hacerlo son la compañía de los sabios, el control de la respiración y la indagación del yo. Cuando la mente se mira en el espejo del saberse ser, cuando se vuelve sobre sí misma, tiene la posibilidad de regresar a su fuente. Y entonces ocurre algo parecido a lo que ocurre durante el sueño profundo, cuando la conciencia está presente sin que haya mente. Los sabios aseguran que entonces se experimenta la conciencia pura y una corriente de dicha que atraviesa el universo. Nada iguala ese gozo. Los llamados renunciantes son los más ambiciosos. Renuncian a simples juguetitos y honores, mientras aspiran al bien supremo: la dicha y la paz.

El filósofo no puede conformarse con la idea de que el yo es el cuerpo. El materialismo es demasiado ingenuo e inconsistente. Kant lo advirtió, pero no es necesario recurrir aquí al idealismo trascendental. La identificación del yo con el cuerpo se produce cuando la persona se compara con los demás objetos del mundo. El realismo tradicional considera que el mundo fenoménico es lo único real. Pero la materia no es una cosa en sí, sino la experiencia mental de un sujeto. De hecho, el fenómeno sólo puede ser real para la mente, para el yo pensante, por lo que no se puede luego definir esa mente con los atributos fenoménicos de la propia mente, como hacen las neurociencias actuales o el realismo ontológico tradicional. Esa circularidad es la que advirtió Kant y que previamente reconocieron filósofos de la percepción como Berkeley o Hume. Si la mente proyecta-contempla la realidad fenoménica, no podemos luego incluirla en el mundo fenoménico como un objeto más. Si la mente, por así decirlo, “hace al objeto”, no podemos tratarla como un objeto más. Los idealismos tradicionales tampoco resuelven la cuestión. Hacen de la mente una “cosa en sí”. Para evitarlo, Kant deja a la mente en una tierra de nadie, que denomina “trascendental”. La solución india sigue otros derroteros. La mente es el nudo que ata el Sí mismo (ātman) con el mundo fenoménico. Y todos los problemas surgen de identificar el yo pensante con el yo cognoscente, de unificar mente y conocimiento.

De la falsa identificación del yo con el cuerpo surge la angustia existencial. La vida se convierte entonces en un paseo por el corredor de la muerte. El deseo de sobrevivir y perseverar en el ser, multiplica la búsqueda de distracciones para olvidar el insoportable final. Y, a pesar de que vemos a nuestro alrededor que todo muere, algo en nosotros nos hace sospechar que somos inmortales. Esa es la magia de la condición humana: nunca acaba de aceptar la contradicción entre la eternidad del yo y la fugacidad del cuerpo. En este punto las religiones tradicionales vienen al rescate. El cuerpo no se conserva, lo que se conserva es el “alma”. A la luz de estas consideraciones, un modo ingenuo de salvar esa identidad que tanto tememos perder, la devoción recurre a la entrega amorosa del yo pensante al ser supremo. Pero hay otra vía, la vía del conocimiento (jñāna-marga): ¿quién soy yo? Ambos caminos conducen al mismo fin. La elección dependerá del temperamento y las inclinaciones de cada cual. Descartada la identificación del yo con el cuerpo, el paso siguiente, el idealista, es identificar el yo con la mente. Este obstáculo es más difícil de superar. Conforme se avanza en la introspección, la mente aparece como el último objeto pensable. La cuestión es si resulta posible observar la mente desde fuera. Si lo es, ¿quién la observa? ¿Quién es ese otro yo que observa la mente? Indagar en la naturaleza de ese yo es lo que propone Ramana Maharshi.

Si el cerebro fuera el fundamento de la mente, y la mente el fundamento de la conciencia, como pretende el materialismo neurocientífico, ¿cómo podría la mente ser objeto de esa misma conciencia? La experiencia misma de observar la propia mente, de ver lo que hace, de ver cómo asocia una cosa con otra, como se ramifica en sus pesquisas, desmiente la posibilidad misma de que la conciencia sea una creación de la mente. En este sentido, tres mil años de prácticas meditativas budistas, hindúes o jainas, desmienten el paradigma moderno sobre las relaciones entre cerebro, mente y conciencia. La mente puede ser observada, puede hacerse objetiva (verla desde fuera, como hacemos con los objetos físicos). Para la India, la mente es en cierto sentido automática e inconsciente. Transforma continuamente impresiones en inclinaciones. Es deseante por naturaleza, va tras ciertos objetos, huye de otros. La mente es simplemente eso, un conjunto de inclinaciones (vāsana) hijas de impresiones (saṃskāra) sensibles o intelectuales previas. La experiencia misma del vivir, el modo de vida, nos inclina hacia ciertas cosas y nos aleja de otras. El yoga nos dice que esa agitación continua que es la vida metal, esa marcha incesante, puede ralentizarse y aquietarse mediante la oración y la respiración. Pero nos dice algo más, también puede contemplarse, observarse desde fuera. Esa observación es lo que Ramana llama vicāra, una indagación del yo más allá de lo mental. La mente en sí misma no es pensable pero sí observable. Podemos verla actuar. Como el antropólogo a su tribu. De hecho, podemos observarla como si no fuera nuestra. En ese “como sí” se cifran muchas de las técnicas de meditación indias.

La mente es una gran creadora de fenómenos, pero ella es un fenómeno más, un fenómeno de primer orden, si se quiere. Esa es la solución india. ¿Para quién? Para la conciencia. La energía del mecanismo de la mente es luz, buddhi, una especie de luz mundana (se llama también intelecto, pero creo que esa denominación confunde). Buddhi es algo así como el noûs del que hablaba Anaxágoras y que Aristóteles consideraba lo único eterno del alma. Es el elemento mundano más próximo a la conciencia original y donde mejor se refleja su luz. Carece de luz propia, como la luna, y todo su brillo es un reflejo. A la luz de la luna se pueden ver muchas cosas, mientras que el sol puede ser cegador. De esa luz se nutre el “pensamiento yo” que va a constituir la base de nuestra identidad. Ese constructor del yo se encuentra en la base de la experiencia mental y es el que la hace posible.

La mente tiene una faceta sensible y otra inteligible. La mente proyecta el espacio. Y el yo cognoscente se ubica en él para experimentar el mundo desde dentro. Ese es el juego cósmico. Pero ese yo cognoscente no pretende conocer los fenómenos, lo que quiere es conocerse a sí mismo. O mejor, a lo que juega es a conocerse. El cosmos es más un juego que un afán voluntarioso. Schopenhauer se equivocaba. Un juego que puede tener consecuencias trágicas. El yo cognoscente sólo puede sentirse yo objetivo cuando la mente proyecta un espacio donde alojarlo. Ninguna geometría puede explicar esto, pues la geometría, como el espacio, es una creación mental. El ātman (yo cognoscente) está en todas las cosas y todas las cosas están en el ātman. El espacio no es algo que exista independientemente de los cuerpos (de mi cuerpo) ni de otros objetos del mundo. Leibniz supo ver esto. El espacio no es ese gran vacío homogéneo que imaginó Newton y que luego Kant transformó en algo real y necesario. El espacio no es una forma a priori de la mente sensible. El yo pensante puede proyectar diferentes tipos de espacio, durante el ensueño lo hace, también cuando cerramos los ojos e imaginamos. La teoría general de la relatividad confirma esta sospecha. El espacio depende de la situación del observador, de su contingencia. Durante el sueño profundo somos capaces de suprimir completamente el espacio. Si el espacio fuera algo real y necesario (como pretendía el idealismo trascendental) no podría surgir o desaparecer a voluntad del yo pensante, que lo pone y lo quita en diferentes momentos del día. El espacio no es un universal, es una función del yo pensante, no una forma a priori (universal y necesaria) de la mente, como creía Kant.

Con el tiempo, que es la forma de los objetos internos e ideales, todo esto se ve más claro. Bergson habló de duración en lugar de tiempo. Pues la duración se remite a un yo pensante, que hace imposible que el tiempo sea algo objetivo. El tiempo objetivo no existe, es una creación de la imaginación científica de Newton. Una creación muy práctica, por otro lado. Los relojes no miden un tiempo objetivo, miden a otros relojes.

Mientras que el yo pensante es temporal y se desenvuelve en el tiempo, el yo cognoscente (ātman) es intemporal. Y para sentirse como pasado o futuro se sumerge en el tiempo, se baña en las aguas del tiempo, y se olvida de su naturaleza intemporal, de su eterno ahora. Ese es también el juego cósmico. Para contar hay que olvidarse de la unidad, fragmentar la realidad, reducirla a partes. La aritmética, el registro del tiempo, es posible si olvidamos la unidad. El tiempo tampoco puede ser una forma a priori universal, pues entonces no podríamos contraerlo, como hacemos en sueños, hacerlo desaparecer, como ocurre en el sueño profundo, o ver cómo se expande o contrae según el sistema de referencia, como ocurre en la física relativista. Si el tiempo fuera homogéneo y universal, el viaje de ida no se nos haría más largo que el de vuelta. No podríamos experimentar sus contracciones o dilataciones cuando escuchamos música o fumamos hachís. No hay un mismo tiempo para todos. La intensidad con la que vivió Mozart no puede compararse a la intensidad con la que vive el funcionario su jornada. En “El milagro secreto” Borges ha refutado convincentemente el tiempo homogéneo. Cualquier psiconauta sabe que el tiempo es moldeable como la arcilla. El tiempo es el modo que tiene el yo cognoscente (intemporal y eterno) de sentirse individual y sucesivo y experimentar el universo. Desde este modelo, las Ideas platónicas no estarían fuera del tiempo, dado que el tiempo es una proyección del yo pensante, sino únicamente fuera del tiempo histórico y de la vigilia. Identificar el Ser con el tiempo fue el gran desliz de Heidegger. Luego lo advirtió, por eso nunca escribió la segunda parte de su gran obra. El yo pensante concibe sus representaciones como una sucesión en el tiempo, mientras que el espacio le permite asegurar la existencia de una realidad exterior.

El automatismo de la mente es muy antiguo. Su inercia poderosa. Desactivarlo es casi una quimera. Eso es lo que propone Ramana Mahashri. El yo pensante se desenvuelve en el espacio tiempo, sujeto a la contingencia de los objetos del mundo fenoménico. La experiencia habitual de la mente consiste en ir construyendo representaciones del mundo: individuo, naturaleza, Dios. Los tres son creaciones de la mente. Los tres están sometidos a la contingencia y la condicionalidad. Mientras tanto, detrás del yo pensante, hay un yo cognoscente, que, por muchos que sean los infortunios, por mucha que sea la presión de las circunstancias, se sabe libre. Y el yo pensante, que es un yo pensado, un producto de la mente, condicionado y limitado por las leyes del espacio, el tiempo y la causalidad, se cree sujeto de sus acciones, ignora que esas acciones son para otro, para el yo cognoscente, que paradójicamente no hace nada y no está sometido a ley alguna. Las llamadas leyes de la naturaleza son un producto más de esa productora incansable de representaciones que es la mente. En este sentido, mente cósmica, Naturaleza o Dios, son puras formas mentales.

La moral queda aquí desterrada como una representación más, de cierta utilidad, eso sí, como útiles son las indicaciones que mediante palabras señalan el camino. El Sí mismo sólo es. No puede querer nada, no puede ser “voluntad”, pues no hay nada fuera de él, nada que pueda ser querido por él. La voluntad, el mismo querer y desear, viene de la confusión entre el yo pensante con el yo cognoscente. De este modo la solución india supera la contradicción entre destino y libertad. El determinismo sólo es para el yo pensante, no para el yo cognoscente, que es eternamente libre. Discernir ambos es el primer paso. Un paso intelectual. Una condición necesaria, no suficiente. El segundo, más difícil, es disolver la mente en su fuente y experimentar una conciencia pura y dichosa. Dicen lo sabios que es posible. ¿Habremos de seguir su ejemplo?

Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Seguir leyendo

Ramana Maharshi, la solución india

De todo ese conjunto de pensamientos y emociones que es la mente, hay un pensamiento especial, singular, que sirve de base o fundamento a todos los demás. Se trata del “pensamiento yo”, que nuestra civilización ha magnificado. Esa fue la gran intuición del sabio tamil